Le bon, la brute et le condamné

« Justice est faite » : récit des derniers souffles de la peine de mort en Saône-et-Loire.

La peine de mort est abolie depuis maintenant 40 ans en France. À l’aide des archives de la presse locale, nous remontons le temps pour retracer les dernières heures des condamnés de Saône-et-Loire, dépeindre le spectacle morbide de la guillotine à Chalon-sur-Saône et relater comment l’État a fini par mettre fin aux exécutions capitales. Récit.

Un frisson parcourt les corps devant la prison de Chalon-sur-Saône. La tête d'Henri Putigny vient de tomber. L'ange de la mort a fait son œuvre. Ce qui provoquerait aujourd'hui chez nombre d'entre nous un sentiment de dégoût est encore à ce moment un spectacle. Morbide certes, mais un spectacle tout de même. Ce que les centaines de personnes attroupées rue d'Autun ce jour-là ne savent pas néanmoins, c'est qu'elles viennent d'assister à la dernière exécution publique de Saône-et-Loire. Nous sommes le 12 avril 1935. La brute s'apprête à prendre une première balle. Mais avant cela, revenons un peu en arrière, jusque dans l'ombre de la cellule du condamné, afin de marcher dans ses pas le jour J.

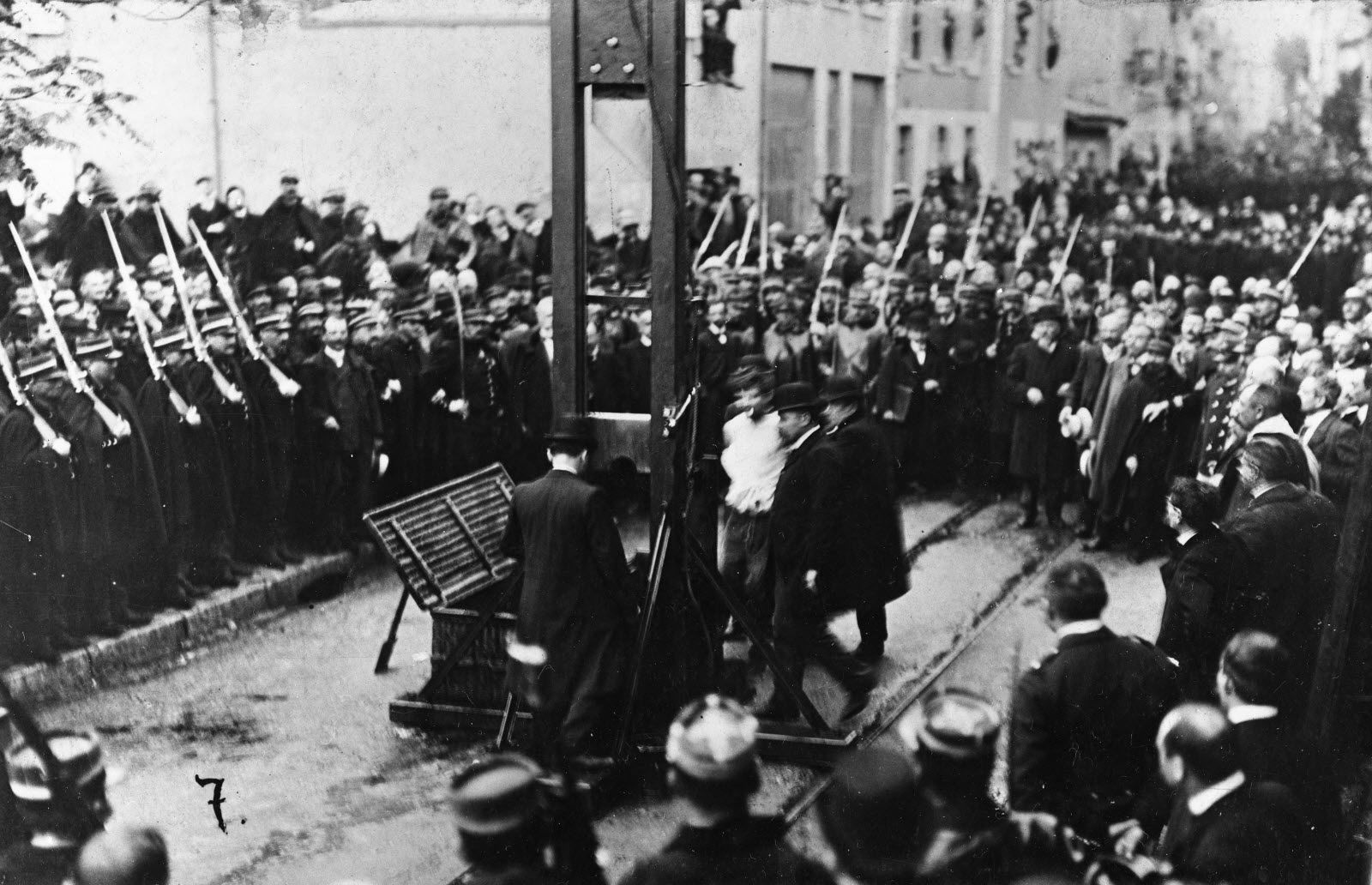

La place Ronde, a priori en 1894, peu avant l'exécution de Pierre Mazué. C'est sur cette place qu'ont eu lieu toutes les exécutions à Chalon-sur-Saône entre 1846 et 1931. Photo DR

La place Ronde, a priori en 1894, peu avant l'exécution de Pierre Mazué. C'est sur cette place qu'ont eu lieu toutes les exécutions à Chalon-sur-Saône entre 1846 et 1931. Photo DR

Le condamné

Au cours du XXe siècle, huit personnes sont guillotinées en Saône-et-Loire. Henri Putigny est âgé de 42 ans quand il perd la tête et assassine ses deux jeunes filles, en 1934. Un an plus tard, il succède à Antoine Chaponneau sur l'échafaud et devient donc le dernier homme à être exécuté en place publique dans le département.

Devant leur funeste destin et la terreur qu'inspire la sentence, les réactions des « misérables », comme aime à les qualifier la presse, divergent au moment où il leur est annoncé que leur fin est là. Certains cèdent à la panique et se rebellent, d'autres sont pétrifiés... La mort ne s'annonce pas pour les condamnés. Bien qu'ils connaissent de longue date la décision de justice, ils espèrent, jusqu'au bout, être graciés. En avril 1935, Le Progrès de Saône-et-Loire relate le comportement d'Henri Putigny, quelques minutes avant qu'on ne lui annonce son exécution le jour-même : "Il n'avait aucune inquiétude, on lui avait laissé entendre que le Président de la République ne se prononcerait guère sur son cas avant le mois de juillet ou août."

Les envoyés de la brute pénètrent dans la cellule très tôt le matin. Henri Putigny est réveillé à 4 h 50. Tout un protocole doit suivre. C’est le procureur de la République qui annonce au condamné qu'il vit ses derniers instants. Le premier couperet s'abat sans prévenir. "D'un bond, il est assis sur son lit. Une expression d'atterrement se fixe sur son visage : il a compris", écrit Le Courrier de Saône-et-Loire à propos d'Antoine Chaponneau, "le meurtrier des Godins", guillotiné à Chalon-sur-Saône en 1931.

Quelques extraits du Courrier relatant les réactions des condamnés à mort le jour J :

"Réveillé en sursaut, le misérable a un mot de révolte : 'Vous êtes des misérables... Il n'y a pas de justice... Je n'ai jamais fait de mal à personne...' Il refusa le verre de rhum traditionnel et la cigarette, ne cessant de monologuer et d'adresser des injures."

"Pendant toutes les formalités, Chaponneau fit preuve de résignation, mais non de passivité. Il était conscient et répondit aux quelques questions [...] avec beaucoup d'à-propos."

"Blême figure de Pierrot meurtri, si blanche qu'on dirait que le sang s'en est retirée."

"[Il] n'a pu faire le trajet à pied [de la prison à la place Ronde], les jambes s'étant subitement dérobées sous lui et un tremblement nerveux insurmontable s'étant emparé de lui. Un rictus qu'il ne peut vaincre ride sa face glabre et livide."

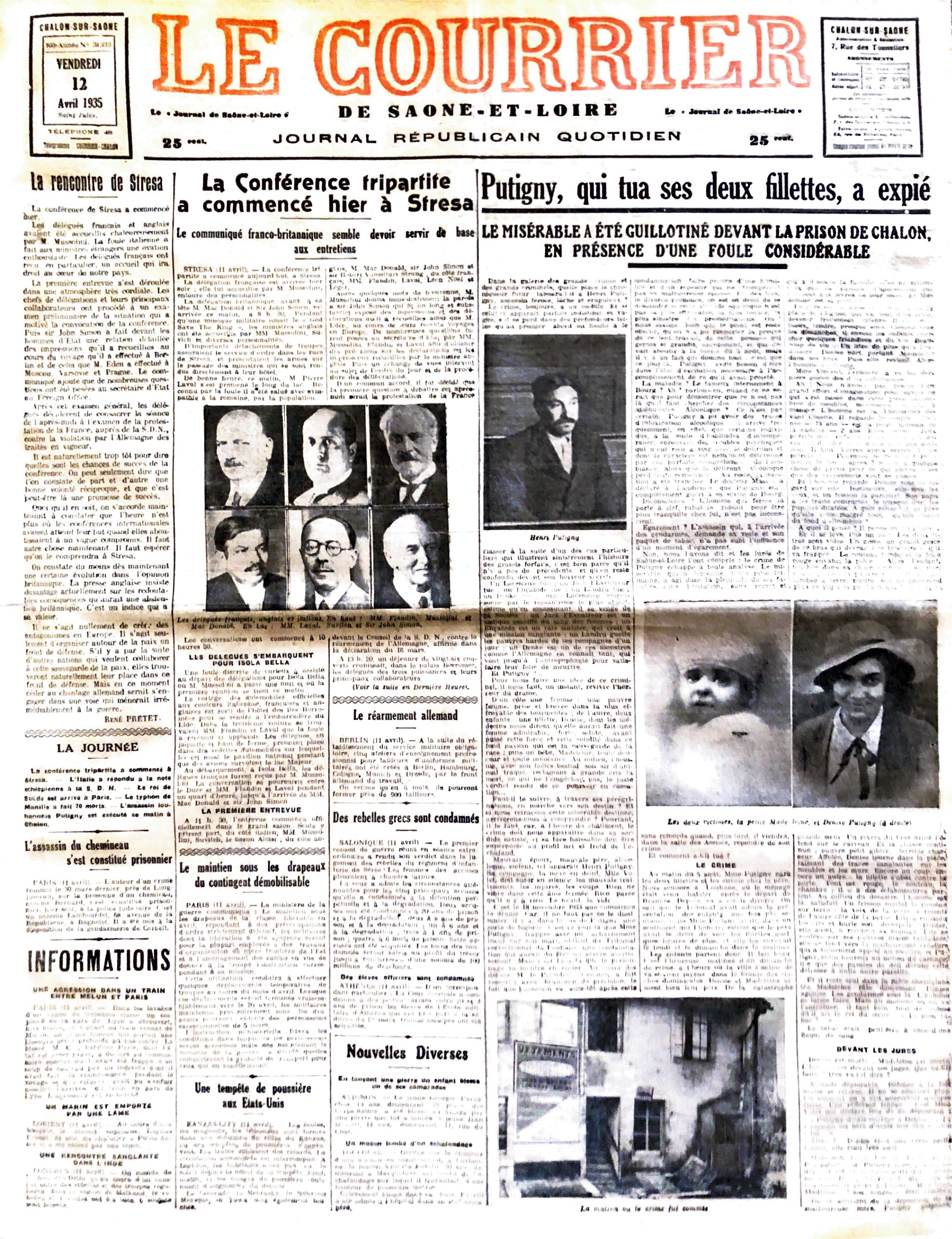

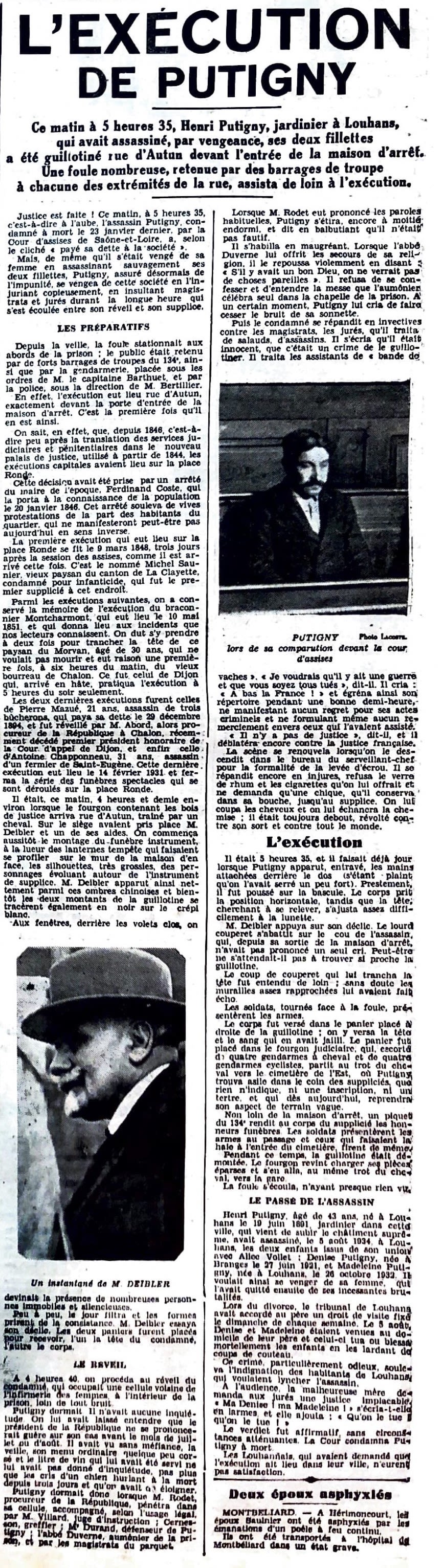

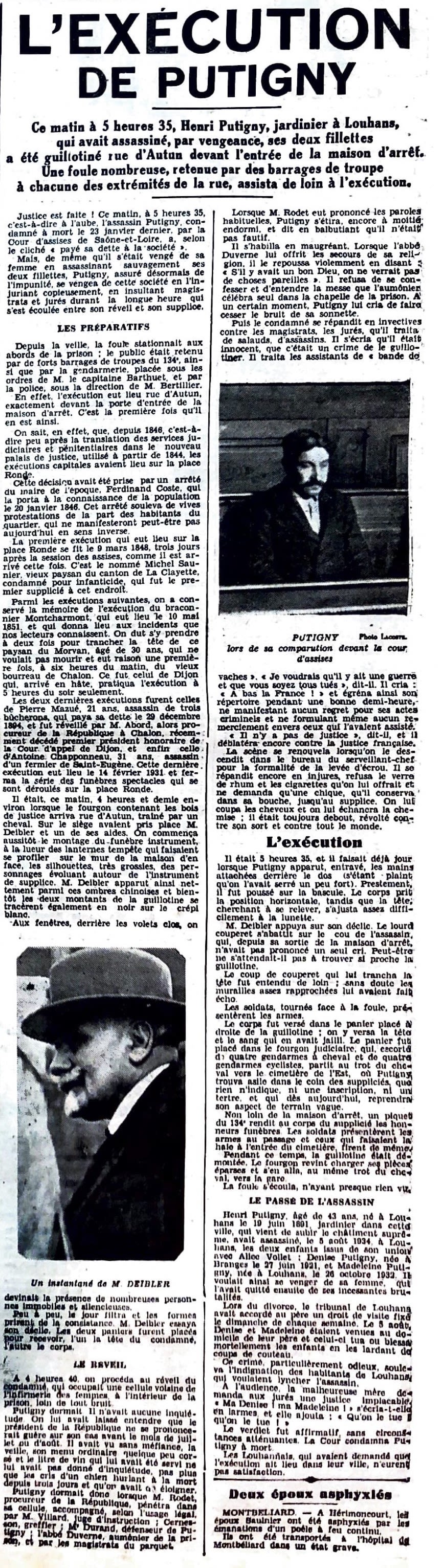

La Une du Courrier du 12 avril 1935, annonçant l'exécution d'Henri Putigny. Archives Le Courrier de Saône-et-Loire

La Une du Courrier du 12 avril 1935, annonçant l'exécution d'Henri Putigny. Archives Le Courrier de Saône-et-Loire

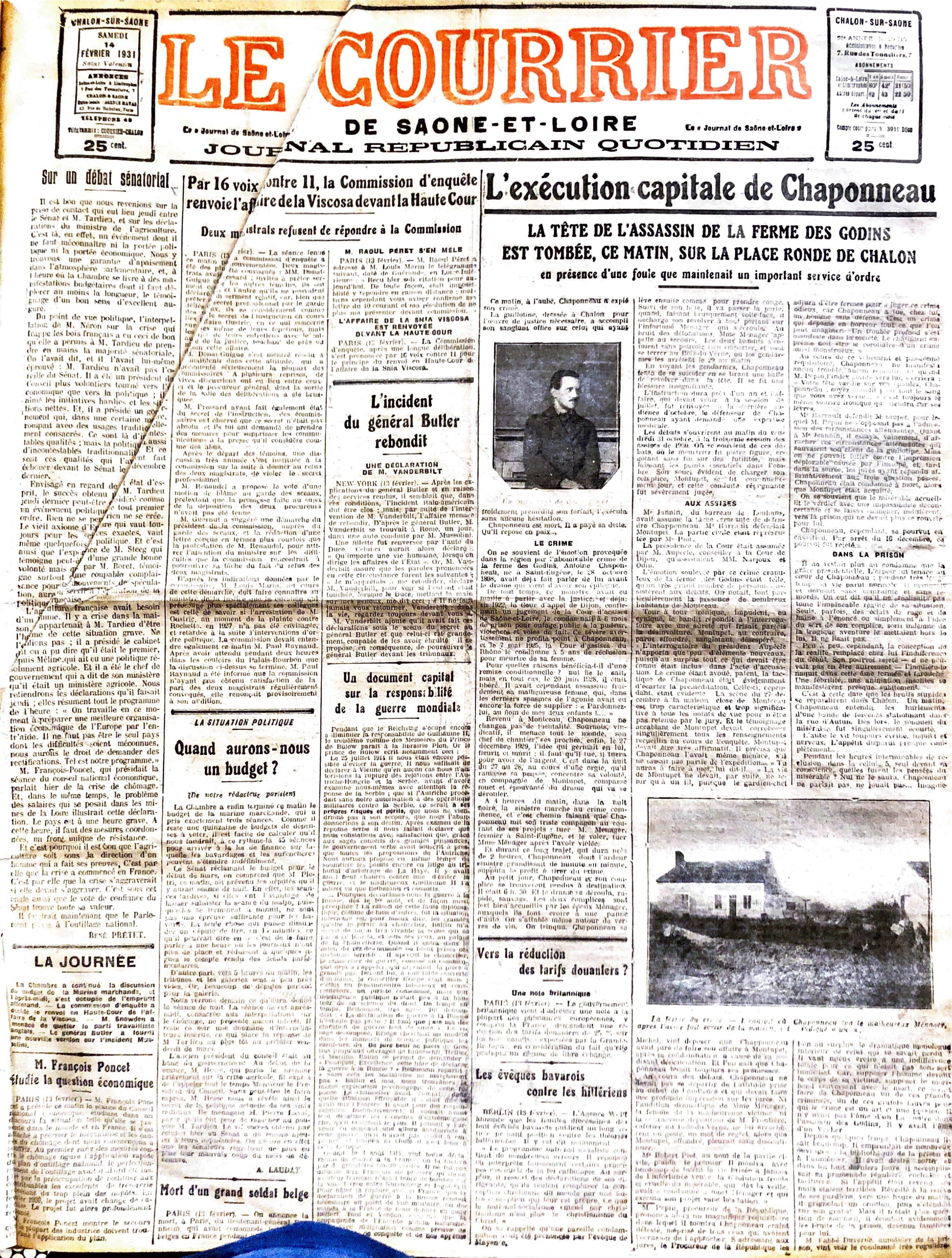

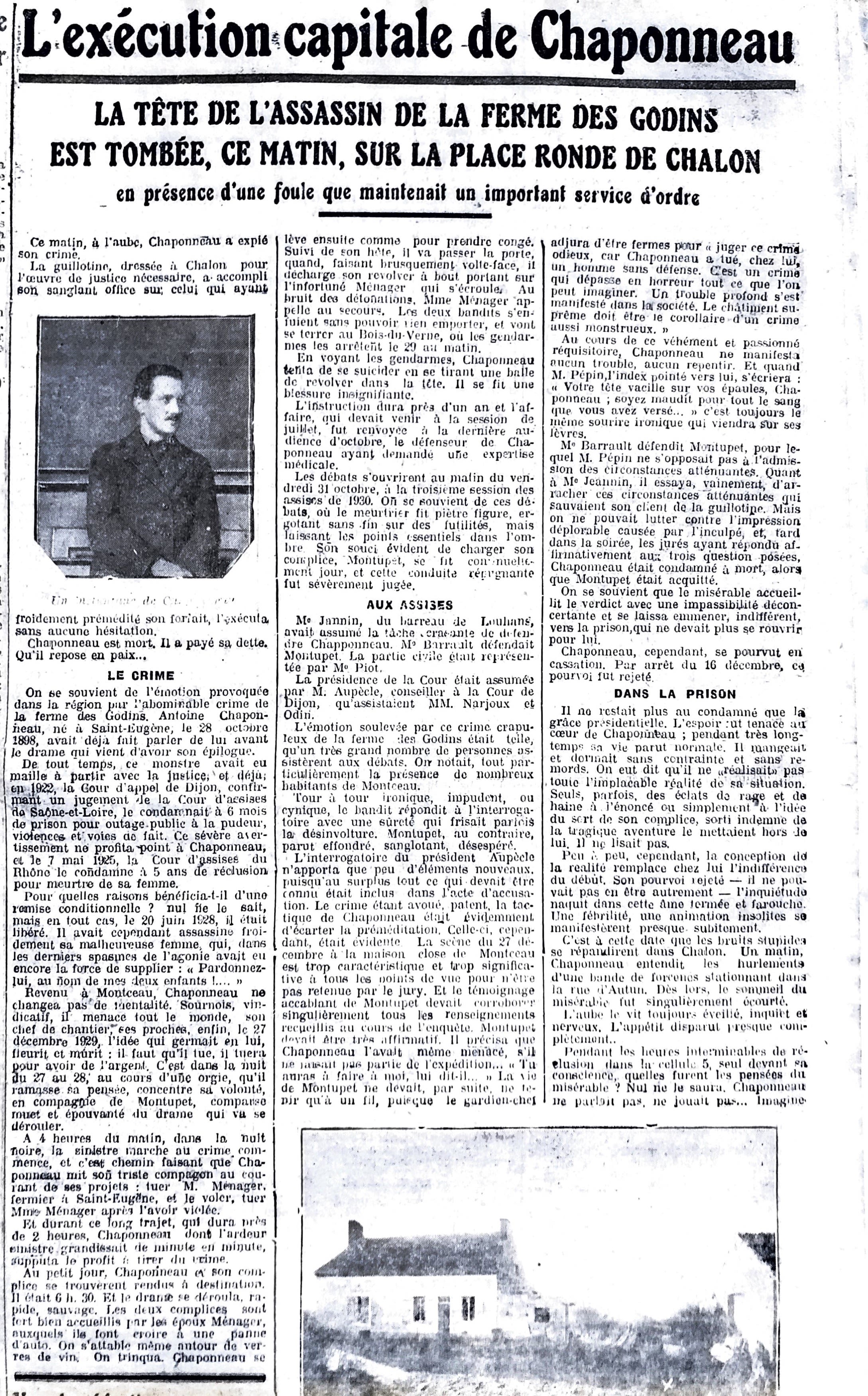

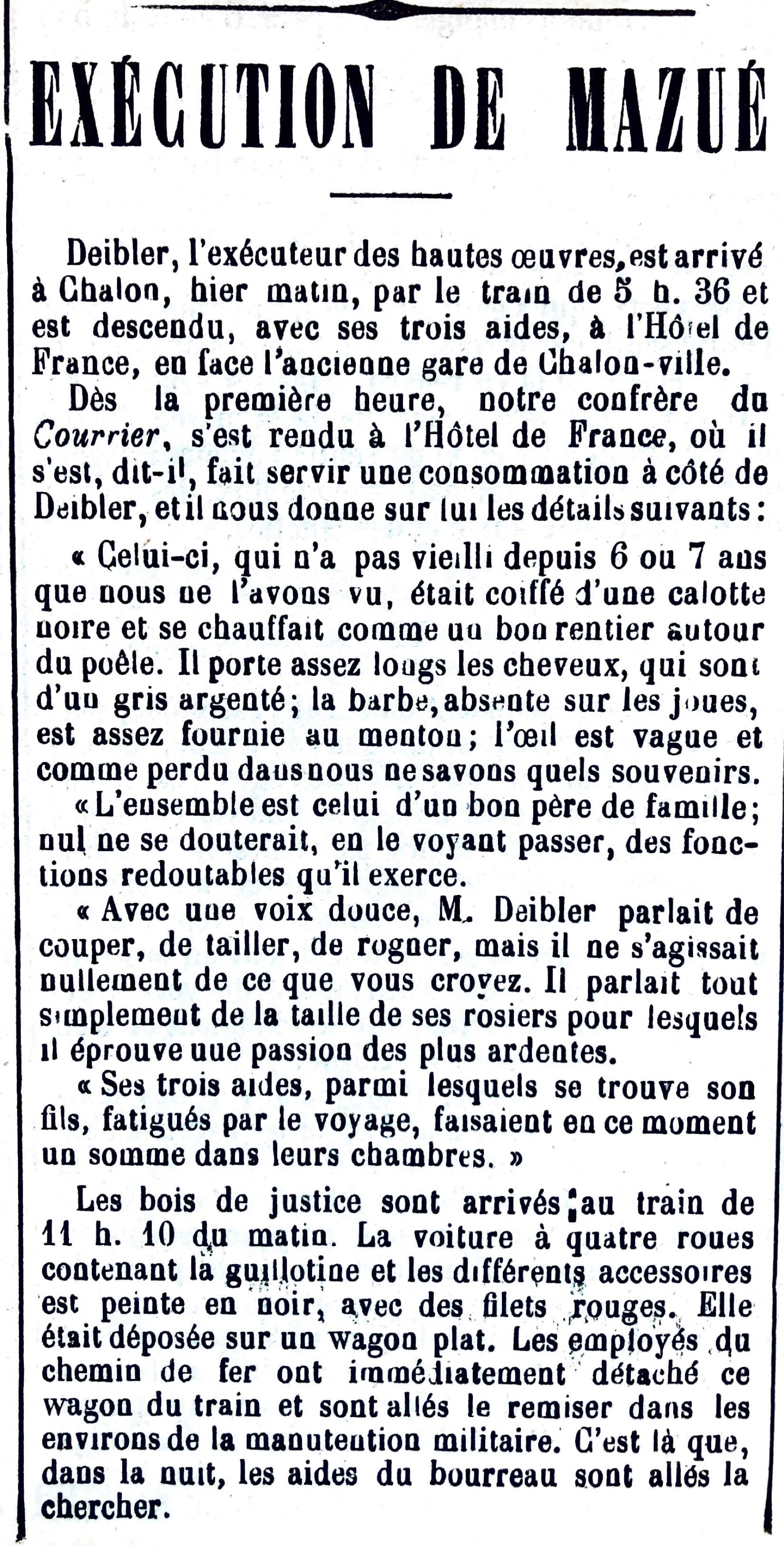

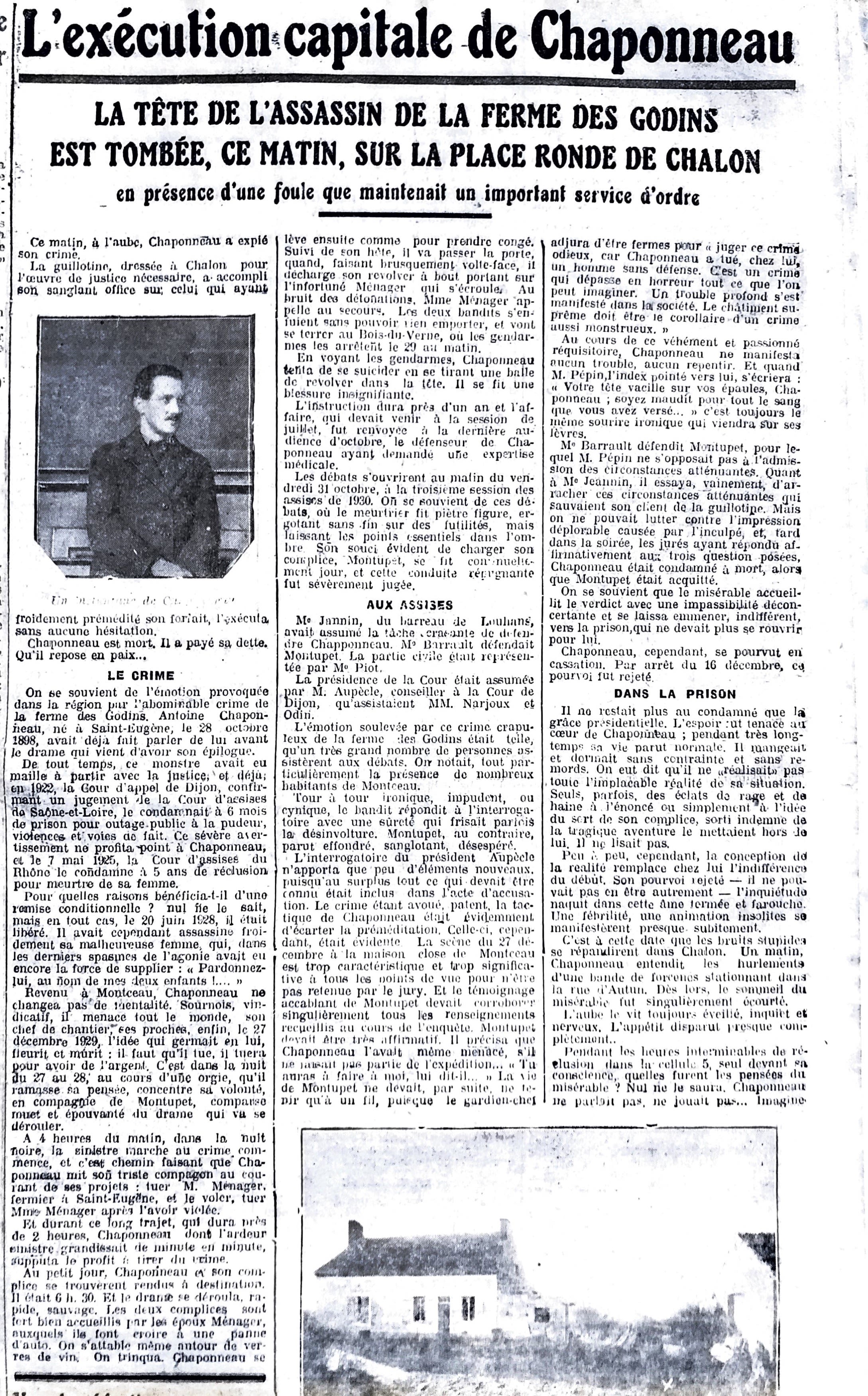

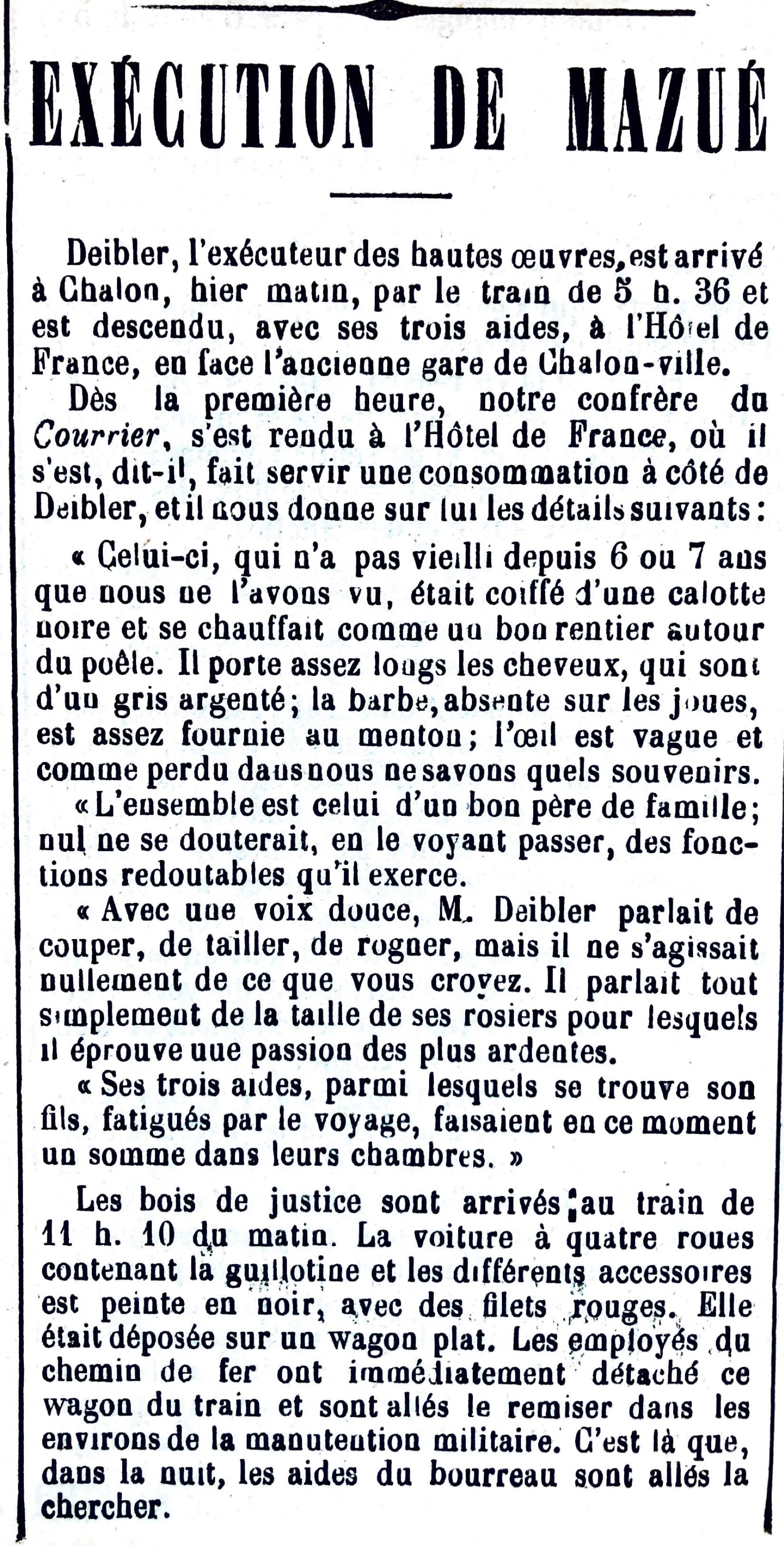

La Une du Courrier du 14 février 1931, annonçant l'exécution d'Antoine Chaponneau. Archives Le Courrier de Saône-et-Loire

La Une du Courrier du 14 février 1931, annonçant l'exécution d'Antoine Chaponneau. Archives Le Courrier de Saône-et-Loire

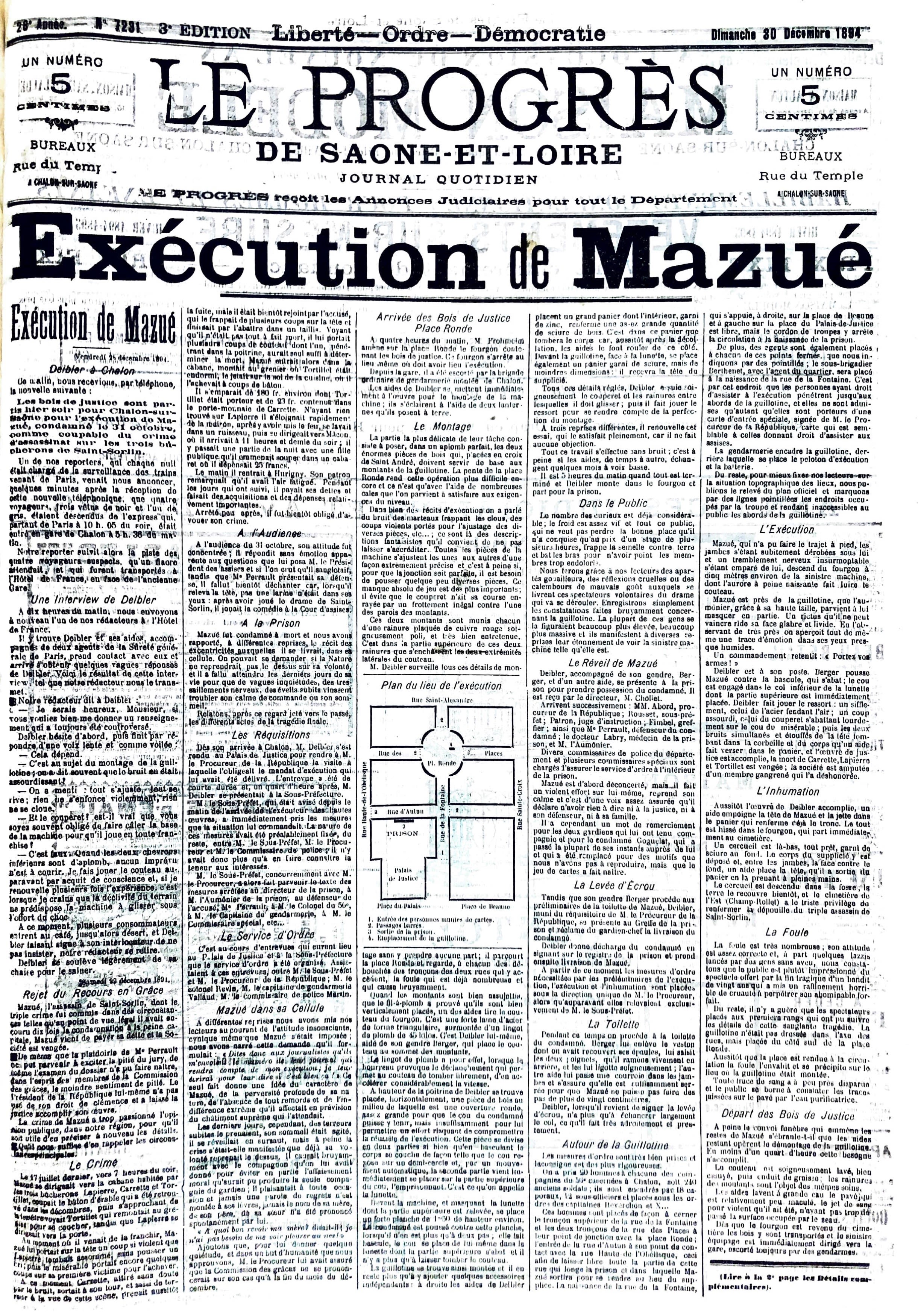

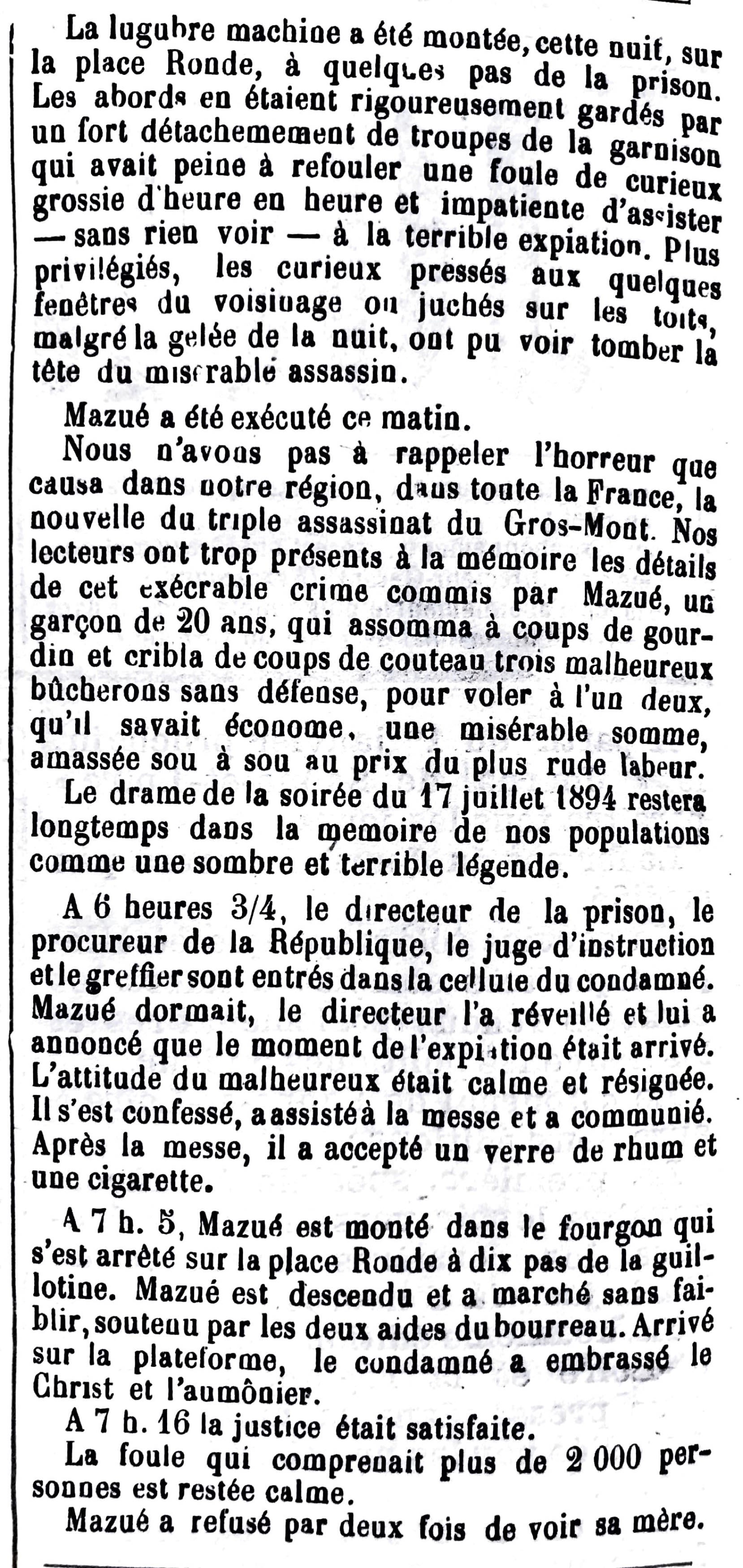

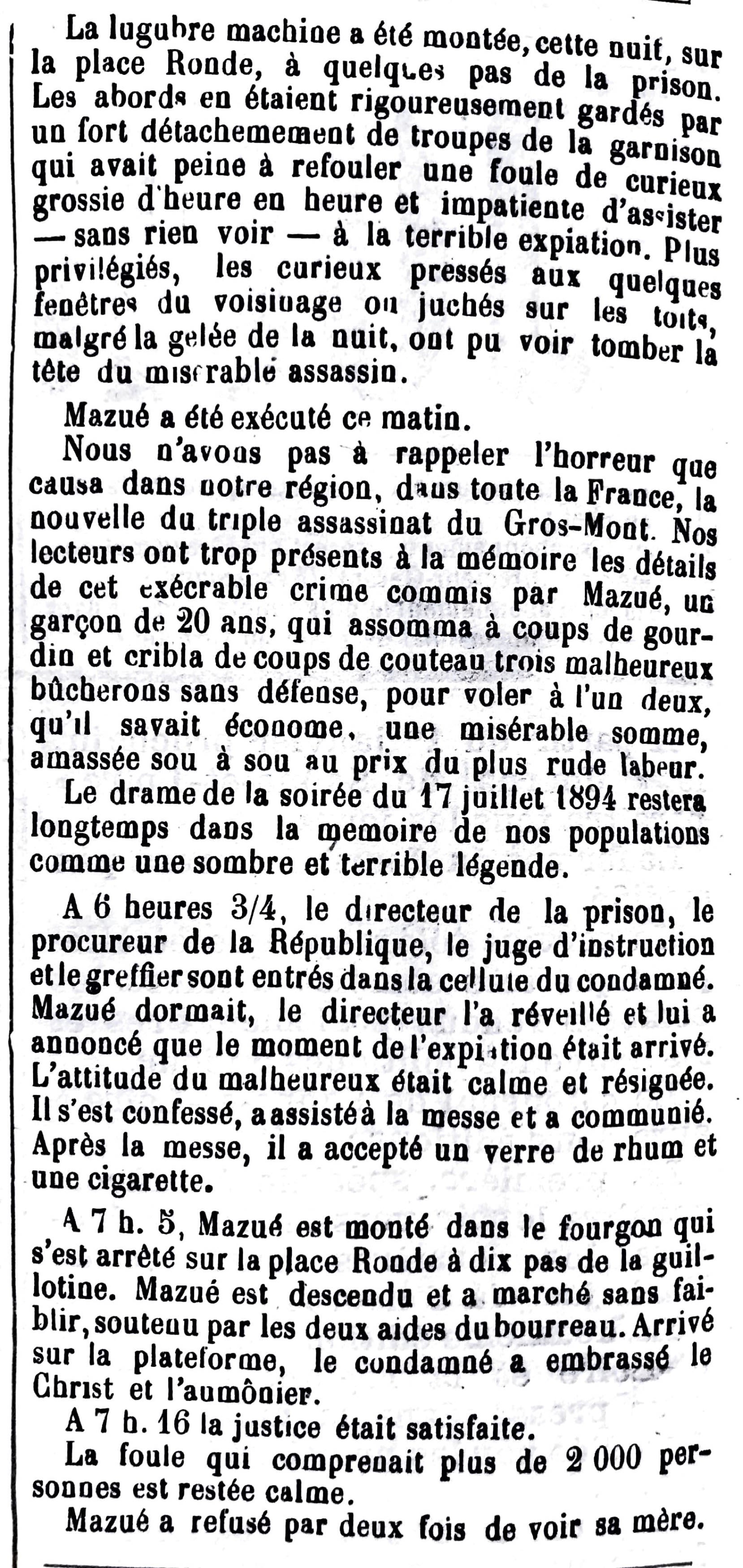

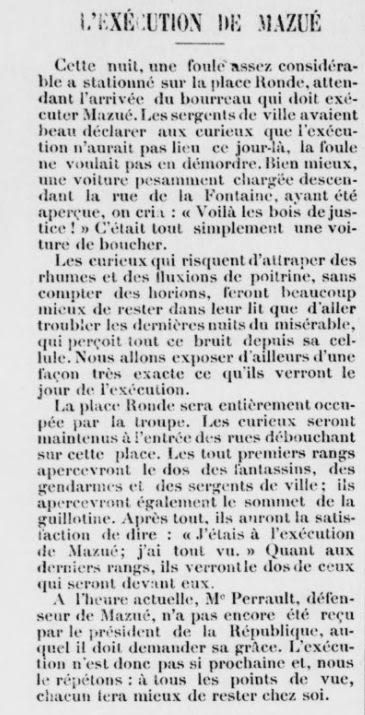

La Une du Progrès du 30 décembre 1894, annonçant l'exécution de Pierre Mazué. Archives Le Progrès de Saône-et-Loire

La Une du Progrès du 30 décembre 1894, annonçant l'exécution de Pierre Mazué. Archives Le Progrès de Saône-et-Loire

Charles et Victor Hugo ravivèrent la flamme de l'abolition suite à l'exécution du Morvandiau Claude Montcharmont

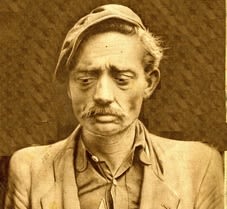

Portrait de Claude Montcharmont. Photo fournie par les Archives départementales de Saône-et-Loire

Portrait de Claude Montcharmont. Photo fournie par les Archives départementales de Saône-et-Loire

Le 10 mai 1851, la scène de l'exécution de Claude Montcharmont fait scandale. Condamné à mort pour un double meurtre commis à Saint-Prix, le Morvandiau fait de la résistance à l'approche de la guillotine, sur la place Ronde de Chalon-sur-Saône. "Jamais spectacle ne fut plus horrible !", écrit Félix Sordet, journaliste du Courrier de Saône-et-Loire. "Montcharmont pousse des cris déchirants, il se tord sur sa couche et refuse de se lever. [...] La foule allait être témoin d'une scène plus affreuse... Le patient est au pied de l'échafaud... Une lutte s'engage entre lui et les exécuteurs... [...] Il tombe entre les degrés de l'escalier, s'y cramponne avec force, et on ne peut plus l'en sortir. [...] Tout le monde avait le cœur brisé en entendant les cris de désespoir que poussait ce misérable."

L'exécution doit être suspendue et c'est finalement le bourreau venu expressément de Dijon qui parvient à s'acquitter de la tâche. Mais les images restent en mémoire. Charles Hugo, fils de Victor Hugo, outré par ce qu'il s'est passé, prend la plume et publie un article : il se dresse avec force contre la peine de mort. Attaqué par la justice suite à cela, il sera défendu par son père. La polémique fera long feu et contribuera à faire un peu plus avancer la cause de l'abolition.

Chacun fait ainsi face, ou subit, à sa manière. Il n’en reste pas moins que le procédé de l'exécution est clinique. Après le réveil, les officiels offrent un dernier geste de réconfort au condamné. "[Antoine Chaponneau] but un verre de rhum et fuma une cigarette, puis but encore un ou deux verre de vin blanc. À ce moment il redevint plus loquace", narre Le Progrès. Puis viennent l'heure de la messe et le passage devant le greffe. On procède ensuite au toilettage. "L'un des aides lui arrache son veston, ses bras sont ligotés, ses jambes attachées. Les ciseaux crissent dans sa chevelure. [...] Sa nuque est, maintenant, rasée, le col de sa chemise est largement échancré", décrit Le Courrier à propos d'Antoine Chaponneau. Enfin, on amène le condamné devant les bois de justice. Alors qu'ils sont placés exceptionnellement ce 31 octobre 1935 au pied de la prison, Henri Putigny, impossible à calmer, refuse d'avancer. Les bourreaux doivent le porter jusqu'à la bascule.

Que voit le meurtrier avant d'avancer jusqu'à sa sinistre destinée ? Dans le fourgon qui l'emmène sur la place Ronde, où sont exécutés tous les condamnés à mort à Chalon-sur-Saône depuis 1846, la première parole d'Antoine Chaponneau est "pour s'étonner qu'on ne vit rien de ce qui se passait dehors". Ce à quoi on lui répond : "Qu'est-ce que vous pourriez voir mon pauvre ami, il n'y a rien à voir."

Une fois le court trajet terminé, les portes du fourgon s’ouvrent. Soutenu par les aides du bourreau, le condamné, près d'une heure après son réveil, se lève une dernière fois. Se présentent à lui l'aumônier, qui lui cache dans un premier temps la guillotine, le bourreau et les forces de l'ordre. Peut-être discerne-t-il derrière ces dernières la foule. Peut-être aperçoit-il ces personnes perchées aux fenêtres des immeubles, sur les toits, peut-être Henri Putigny voit-il, à l'une de celles-ci rue d'Autun, son ex-femme, mère des deux fillettes qu'il a assassinées. Puis se dévoile sous les yeux du meurtrier l'ange de la mort, fait de bois et d'acier. "Un des aides s'empare de lui et le pousse brusquement sur la planchette, qui bascule et glisse sur la table. Le haut de la lunette retombe sur la tête du condamné", dépeint Le Courrier lors de l'exécution du jeune Pierre Mazué, 20 ans à peine, auteur d’un triple assassinat à Saint-Sorlin (aujourd'hui La Roche-Vineuse). Allongé, le crâne pris en étau, le condamné ne peut plus voir que l'un des aides qui lui tient la tête, et au sol le panier qui verra celle-ci tomber dedans, à l'abri des regards. Peut-être voit-il après cela sa chute dans l'obscurité, le panier se refermer. Car une fois la lame tombée, la possibilité que le décapité reste conscient quelques secondes n'a pas été exclue par les chercheurs...

Lors de l'exécution de l'un des "chauffeurs de la Drôme" le 22 septembre 1909 par le bourreau Deibler. Photo Fonds Mémoire de la Drôme/Collection Jacques Bénévise

Lors de l'exécution de l'un des "chauffeurs de la Drôme" le 22 septembre 1909 par le bourreau Deibler. Photo Fonds Mémoire de la Drôme/Collection Jacques Bénévise

Qu'entend-il ? Rien, ou si peu. Lors des dernières exécutions publiques, la presse constate la plupart du temps le silence de la foule à l'approche du moment fatidique. "Un silence angoissant précéda la chute du couperet", décrit par exemple Le Courrier dans le cas de Putigny. "Un silence profond se produisit", relate Le Progrès dans celui de Chaponneau. Puis il entend sans doute le bruit des soldats levant leurs armes, celui du mécanisme de la guillotine et le cheminement de la lame.

Des condamnés impassibles devant le verdict de la Cour d'assises

Bien avant la guillotine, chacun ou presque, face au verdict de la Cour d'assises de Saône-et-Loire prononçant sa condamnation à mort, ne laisse transparaitre aucune émotion. "Maintenant, il ne sanglote plus, il est absolument calme", écrit Le Courrier à propos de Pierre Mazué à la fin de son procès le 31 octobre 1894. Wladimir Levtchenko et Jean Prudzien "accueillent ce verdict avec impassibilité" le 30 avril 1926 (ils seront tous les deux graciés). "Chaponneau a accueilli sa condamnation avec un visage impassible", écrit le journal le 30 octobre 1930. Exception : Nicolas Stéphan. À l'énoncé de sa peine, celui qui restera comme le dernier condamné à mort à être exécuté en Saône-et-Loire, le 14 février 1952, se retourne vers son compère Bertrand Meyer, qui a écopé de la même peine, pour lui glisser : "C'est beau !". Bertrand Meyer mourra de maladie avant d'être guillotiné. Nicolas Stéphan ira seul au-devant de la brute.

26 condamnations à mort en Saône-et-Loire entre 1870 et 1981

Entre l'avènement de la IIIe République en 1870 et l'abolition de la peine de mort en 1981, 26 condamnations à mort sont prononcées en Saône-et-Loire. Seules onze d'entre elles mèneront finalement à la guillotine, les autres débouchant la plupart du temps sur une grâce du président de la République (commuée en une autre peine), parfois sur un arrêt cassé ou parfois sur la mort du condamné avant l'exécution. Parmi les condamnés à mort, entre ces deux dates, deux sont des femmes : Françoise Ducrot, finalement graciée le 29 septembre 1910, et Czeslawa Sinska, guillotinée le 29 juin 1943. Entre 1906 et 1913, les condamnés à mort ont systématiquement bénéficié de la grâce du président de la République Armand Fallières, fervent abolitionniste.

Portrait de Nicolas Stéphan, derniers condamné à mort à avoir été exécuté en Saône-et-Loire. Image fournie par les Archives départementales de saône-et-Loire

Portrait de Nicolas Stéphan, derniers condamné à mort à avoir été exécuté en Saône-et-Loire. Image fournie par les Archives départementales de saône-et-Loire

Probable photo de Czeslawa Sinska, guillotinée le 29 juin 1943 pour l'assassinat de son mari. Photo fournie par les Archives départementales de Saône-et-Loire

Probable photo de Czeslawa Sinska, guillotinée le 29 juin 1943 pour l'assassinat de son mari. Photo fournie par les Archives départementales de Saône-et-Loire

Ci-dessus, les portraits de Nicolas Stéphan, l'un des chefs du gang des Romanis et dernier condamné à mort à avoir été exécuté en Saône-et-Loire, le 14 février 1952, et de Czeslawa Sinska, dernière femme à avoir été guillotinée en Saône-et-Loire, le 29 juin 1943, pour l'assassinat de son mari.

Le spectacle

14 février 1931. Le jour est encore loin de se lever, la neige blanchit le sol et les toits, pourtant les Chalonnais se pressent en nombre autour de la place Ronde. L'heure d'Antoine Chaponneau arrive. Il a assassiné un fermier de Montceau-les-Mines deux ans plus tôt pour le voler, et avait, peu avant, été emprisonné trois ans pour le meurtre de sa femme. Le macabre spectacle de la mort se prépare donc. "Dès quatre heures, la foule était assez dense, particulièrement dans la rue des Places", remarque Le Courrier. M. Deibler, le bourreau, et ses aides installent la guillotine sur le sol en pente. On effectue alors les derniers réglages de la machine avec difficulté. "En raison de la déclivité du terrain, le montage est assez laborieux", relève Le Courrier. Ce qui poussera les autorités à choisir la rue d'Autun pour l'exécution d'Henri Putigny quatre ans plus tard.

Avant/Après : la place Ronde de Chalon-sur-Saône, lieu des exécutions de 1846 à 1931

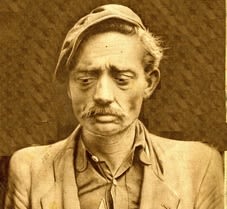

La place Ronde de Chalon-sur-Saône est désignée comme lieu d'exécution de Saône-et-Loire dès 1846, soit deux ans après la mise en fonction de la nouvelle prison située tout près, rue d'Autun. Le terrain, en pente, rendait néanmoins difficile le réglage de la guillotine. Après qu'elles ont été interdites au public, toutes les exécutions se sont ensuite déroulées dans l'enceinte de la prison rue d'Autun.

La place Ronde le 7 octobre 2021.

Le spectacle est gratuit. Et il attire. "On évalue à plusieurs milliers le nombre de spectateurs", rapporte Le Progrès à propos de l'exécution de Chaponneau. Lors de celle de Mazué, ce journal évalue même le nombre total de spectateurs à "6000 au moins"... Le Courrier l'estime lui à "plus de 2000 personnes"... L’arrivée des bois de la justice provoque en fait l'effervescence. "La police chalonnaise [...] était plus spécialement chargée de surveiller les débits, les immeubles de la rue d'Autun, et les individus suspects, qui toujours, et sans savoir pourquoi, profitent de ces pénibles moments pour exercer leur propagande", décrit Le Courrier.

Le plan du lieu d'exécution réalisé par Le Progrès de Saône-et-Loire lors de son compte-rendu de l'exécution de Pierre Mazué en 1894. Image archives Le Progrès de Saône-et-Loire

Le plan du lieu d'exécution réalisé par Le Progrès de Saône-et-Loire lors de son compte-rendu de l'exécution de Pierre Mazué en 1894. Image archives Le Progrès de Saône-et-Loire

Néanmoins, beaucoup parmi le public ont peu de chance de voir quelque chose, tant les forces de l'ordre quadrillent les lieux. Plus d'une centaine de policiers et gendarmes entourent la guillotine. "Il n'y a guère que les spectateurs placés aux premiers rangs qui ont pu suivre les détails de cette sanglante tragédie", expose Le Progrès à propos de l'exécution de Pierre Mazué. "La foule s'écoula, n'ayant presque rien vu", relate ce même journal après celle d'Henri Putigny. Seuls ceux qui ont une chance de se placer aux fenêtres des immeubles, ou les plus courageux qui n'hésitent pas à monter sur les toits, peuvent avoir vue sur la scène. "Les toits des maisons eux-mêmes en sont recouverts [de spectateurs] et de véritables grappes humaines surmontent les maisons", narre Le Progrès.

Deibler père et fils, bourreaux et célébrités

Anatole Deibler en 1935, lors de sa venue à Chalon-sur-Saône pour l'exécution d'Henri Putigny. Photo d'archives Le Progrès de Saône-et-Loire

Anatole Deibler en 1935, lors de sa venue à Chalon-sur-Saône pour l'exécution d'Henri Putigny. Photo d'archives Le Progrès de Saône-et-Loire

"Cette affaire, qui sent son Deibler." Ce début de phrase a été écrit dans les colonnes du Courrier de Saône-et-Loire le 1er novembre 1894, pour introduire le compte-rendu du procès de Pierre Mazué, qui sera condamné à mort. Elle symbolise la force de ce nom, Deibler, et sa signification connue de tous à l'époque. Ceux qui le portent sont Louis, né le 12 février 1823 à Dijon et décédé le 6 septembre 1904, et son fils Anatole, né le 29 novembre 1863 à Rennes et mort le 2 février 1939 à Paris. Bourreau de père en fils. Chacun a exécuté des centaines de condamnés. Leur arrivée était toujours un événement pour la presse locale, qui décrivait avec détail le personnage et ses faits et gestes, tant avant l'exécution que pendant, et même après. Suite à celle de Pierre Mazué, un passage lunaire du Courrier illustre à quel point on observait de près M. Deibler : "À 11 heures, ils ont déjeuné de fort bon appétit. À titre de curiosité, voici le menu qui leur a été servi par M. Boussin : Hors-d'oeuvres - Pâté de venaison - Châteaubriand - Filet de sole orlif - Poulet chasseur- Choux-fleur crème - Alouettes -Dessert. Ce soir, M. Deibler et ses aides dineront à 6 heures. Ils rentreront à Paris par l'express de 9 h 49."

Si l'attente est longue avant le couperet, tout se déroule ensuite très vite. "Alors tout se précipite. On a peine vraiment à suivre la précision quasi automatique de tous les gestes. [...] La visualisation d'une telle scène est une chose impossible. Même ceux qui sont très près de la machine ne peuvent, très exactement, situer chaque épisode. [...] La mort vient, brutale, sans qu'on ait le temps de coordonner ses idées, sans qu'on ait eu le temps de se rendre compte que le malheureux enchainé, encore debout la seconde d'avant, soit devenu l'instant d'après, un tronc décapité, un reste quasi anonyme, un supplicié", décrit le journaliste du Courrier devant l'exécution d'Antoine Chaponneau.

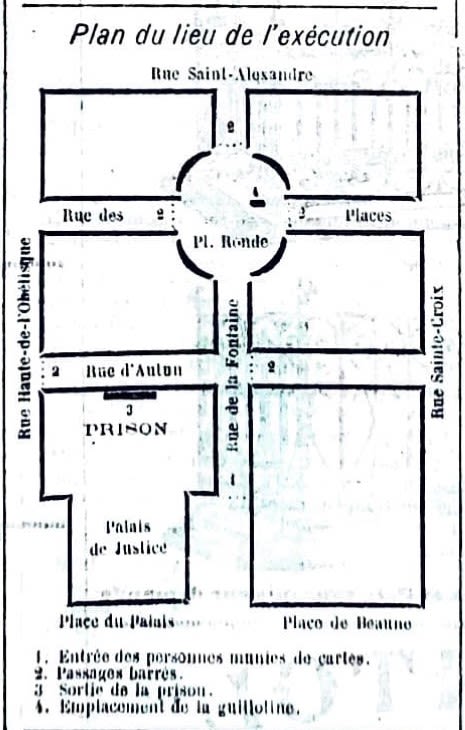

La guillotine utilisée par l'exécuteur Louis Deibler en 1889. Celle-ci, objet de fascination, était toujours décrite avec beaucoup de détails par la presse locale. Photo Wikicommons

La guillotine utilisée par l'exécuteur Louis Deibler en 1889. Celle-ci, objet de fascination, était toujours décrite avec beaucoup de détails par la presse locale. Photo Wikicommons

Le désir de vengeance, la curiosité de voir de ses propres yeux le meurtrier être puni, de voir sa tête tranchée et la vie quitter cet homme (ou cette femme) est forte, trop forte parfois. Dans la nuit du 1er au 2 décembre 1894, suite à la fausse information publiée puis démentie par Le Progrès (relayant une dépêche Havas), qui annonçait l'arrivée de M. Deibler pour exécuter Pierre Mazué, la foule s'est massée sur la place Ronde et dans la rue d'Autun. Le signe d'une fascination morbide que Le Courrier, pourtant prolixe dans ses descriptions des exécutions, dénonce le 2 décembre : "Les curieux qui risquent d’attraper des rhumes et des fluxions de poitrine, sans compter des horions, feront beaucoup mieux de rester dans leur lit que d’aller troubler les dernières nuits du misérable. Nous allons exposer d'une façon très exacte ce qu'ils verront le jour de l'exécution. [...] Les tout premiers rangs apercevront le dos des fantassins, des gendarmes et des sergents de la ville ; ils apercevront également le sommet de la guillotine. [...] Quant aux derniers rangs, ils verront le dos de ceux qui seront devant eux."

Article du Courrier de Saône-et-Loire du 2 décembre 1894. Archives du Courrier de Saône-et-Loire

Article du Courrier de Saône-et-Loire du 2 décembre 1894. Archives du Courrier de Saône-et-Loire

Le 17 juin 1939, l'exécution d'Eugène Weidmann à Versailles crée un scandale national. Décrite comme une "véritable fête populaire autour du sang", le supplice de Weidmann est aussi l'exécution la plus photographiée de l'histoire. Les images montrent près de deux-cents personnes au plus près de la guillotine. Ce sont celles de trop.

La foule assiste à l'exécution d'Eugène Weidmann, le 17 juin 1939 devant la prison Saint-Pierre à Versailles. Photo d'archives AFP/STF

La foule assiste à l'exécution d'Eugène Weidmann, le 17 juin 1939 devant la prison Saint-Pierre à Versailles. Photo d'archives AFP/STF

Christopher Lee, futur acteur britannique présent ce jour-là, décrit par ailleurs dans son livre les spectateurs qui "s'étaient rués vers le cadavre en poussant des cris horribles. Certains n'avaient pas hésité à tremper mouchoirs et foulards dans le sang répandu sur le pavé, en guise de souvenir".

Une description qui rappelle celles brossées par la presse locale lors des exécutions en Saône-et-Loire, comme pour celle de Mazué : "Aussitôt que la place est rendue à la circulation la foule l'envahit et se précipite sur le lieu où la guillotine était montée. Toute trace de sang à peu près disparue et le public se borne à constater les traces laissées sur le pavé par l'eau purificatrice", témoigne Le Progrès. Un constat peu reluisant pour la société civilisée qu'est censée incarner la France.

Une semaine après la décapitation de Weidmann, le 24 juin, le président du Conseil Édouard Daladier promulgue donc un décret-loi supprimant les exécutions capitales publiques. Elles auront désormais lieu dans l'enceinte des prisons, en petit comité. La brute vient d'être blessée par une première balle.

En vidéo, le témoignage d'un magistrat en 1981 qui s'indigne et raconte la ferveur et l'impatience du public autour de l'exécution d'Eugène Weidmann, et la décision qui en a découlé de ne plus effectuer ces exécutions en public :

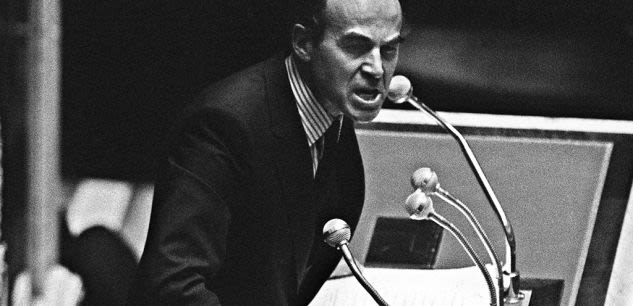

Robert Badinter

1981, la Renault 5 est la voiture la plus vendue du pays, Coluche est au summum de sa popularité, l'univers impitoyable de la série télé Dallas est diffusée pour la première fois en France, le TGV s'apprête à révolutionner les transports et à passer par la Saône-et-Loire, et François Mitterrand vient d'être élu président la République française. La peine de mort, quant à elle, est toujours en vie... Mais, d'un pas assuré, s'approche la silhouette du bon, celle du nouveau Garde des Sceaux, Robert Badinter. Celui qui va porter le coup fatal.

Robert Badinter, lors de son discours devant l'Assemblée nationale le 17 septembre 1981. Photo AFP/Dominique FAGET

Robert Badinter, lors de son discours devant l'Assemblée nationale le 17 septembre 1981. Photo AFP/Dominique FAGET

À son arrivée au gouvernement, les débats quant à l'abolition de la peine de mort ont à nouveau pris de l'ampleur depuis quelques années. Après l'affaire Weidmann, c'est en effet l'affaire Ranucci qui a fait grand bruit. Christian Ranucci, exécuté le 28 juillet 1976, était-il coupable du meurtre pour lequel on l'a condamné à mort ? Trois demandes de révision ont été déposées en 1978, 1981 (sous l'impulsion de Robert Badinter notamment cette année-là) et 1990. Toutes sont rejetées. Mais la polémique enfle. La mort n'offre pas de retour en arrière.

En vidéo, un résumé de l'affaire Christian Ranucci :

En Saône-et-Loire, après la fin des exécutions publiques, douze peines de mort ont été prononcées par la Cour d'assises de Chalon-sur-Saône. Six "malheureux" passeront sous le joug de la guillotine en moins de dix ans, entre 1943 et 1952. Puis plus rien, ou presque.

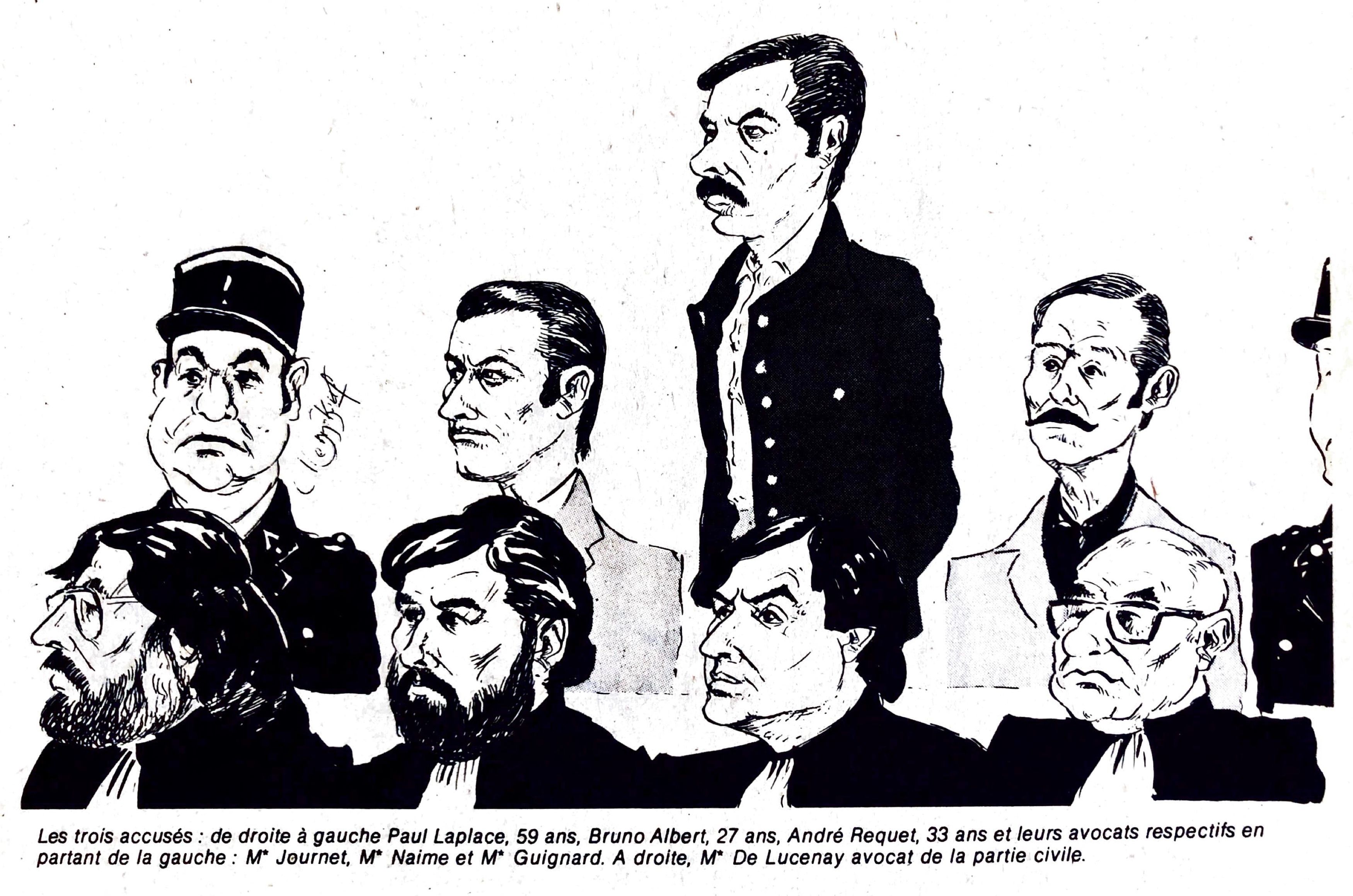

Le 28 janvier 1981, soit quelque mois avant l'intervention de Robert Badinter, Paul Laplace, Bruno Albert et André Requet font face aux jurés dans le Palais de justice chalonnais. Cette affaire provoque l'indignation de toute la ville. L'opinion publique s'en mêle, on réclame leurs têtes.

Un an plus tôt, le 9 février 1980, les trois hommes avaient braqué la station-service du Mammouth de Chalon. Alors que la caissière commençait à leur donner l'argent, Charles Diemer, un jeune pompiste de 22 ans, s'est approché. "Quand Laplace l'aperçoit il le menace : « N'avance pas, où je t'envoie un pruneau ». Mme Audinet [la caissière] criera à son tour au jeune homme de ne pas bouger, mais, avant que celui-ci ait le temps de réagir, Laplace tire. Il dira que c'est un accident", relate Le Courrier dans son compte-rendu du procès. Charles Diemer est décédé de ses blessures deux semaines après s'être fait tiré dessus.

Les trois accusés Paul Laplace, Bruno Albert et André Requet et leurs avocats respectifs Me Journet, Me Naime et Me Guignard. À droite : Me De Lucenay, avocat de la partie civile. Dessin d'archives Le Courrier de Saône-et-Loire.

Les trois accusés Paul Laplace, Bruno Albert et André Requet et leurs avocats respectifs Me Journet, Me Naime et Me Guignard. À droite : Me De Lucenay, avocat de la partie civile. Dessin d'archives Le Courrier de Saône-et-Loire.

Malgré la "violente plaidoirie contre la peine de mort" de Me Journet, avocat de Paul Laplace, ("le désir de vengeance correspond à l’âge de pierre. La peine de mort, c’est un crime organisé !"), celui-ci est bel et bien condamné à être exécuté. De même que Bruno Albert, alors que l'avocat général avait requis la perpétuité contre ce dernier. "Pour ou contre la peine de mort ? La polémique sera plus que jamais relancée", souligne Le Courrier.

Me Guignard, qui défendait André Requet et qui a donc participé au procès des derniers condamnés à mort de Saône-et-Loire, se remémore de ce moment avec Le JSL en vidéo :

Pour ou contre la peine de mort ? L'avis de l'opinion publique fluctue sans cesse

Quelle était l'opinion publique vis-à-vis de la peine de mort avant son abolition ? Au cours du temps et des péripéties de l'actualité, elle n'a cessé d'évoluer. Le Courrier de Saône-et-Loire, en 1981, affirme que "62 % des Français sont pour la peine de mort", s'appuyant sur un sondage de la Sofres auprès de 872 personnes publié par Le Figaro. Un autre sondage de l'Ifop, la même année, donnait un résultat semblable avec un taux de 63 % de favorables. Pourtant, ce même institut avait eu un tout autre résultat douze ans plus tôt : en novembre 1969, seuls 33 % des Français étaient alors en faveur de la peine de mort...

Après l'abolition, l'opinion publique changera encore d'avis. Selon l'Ifop, en 1998, 54 % des personnes interrogées s'opposaient au rétablissement de la loi du Tallion et, en 2006, ce taux est monté à 62 %. Plus récemment, en septembre 2020, selon un sondage Ipsos/Sopra Steria pour Le Monde, la Fondation Jean-Jaurès et l’Institut Montaigne, l'effet inverse s'est produit : 55% des Français sondés se sont déclarés favorables au rétablissement de la peine de mort...

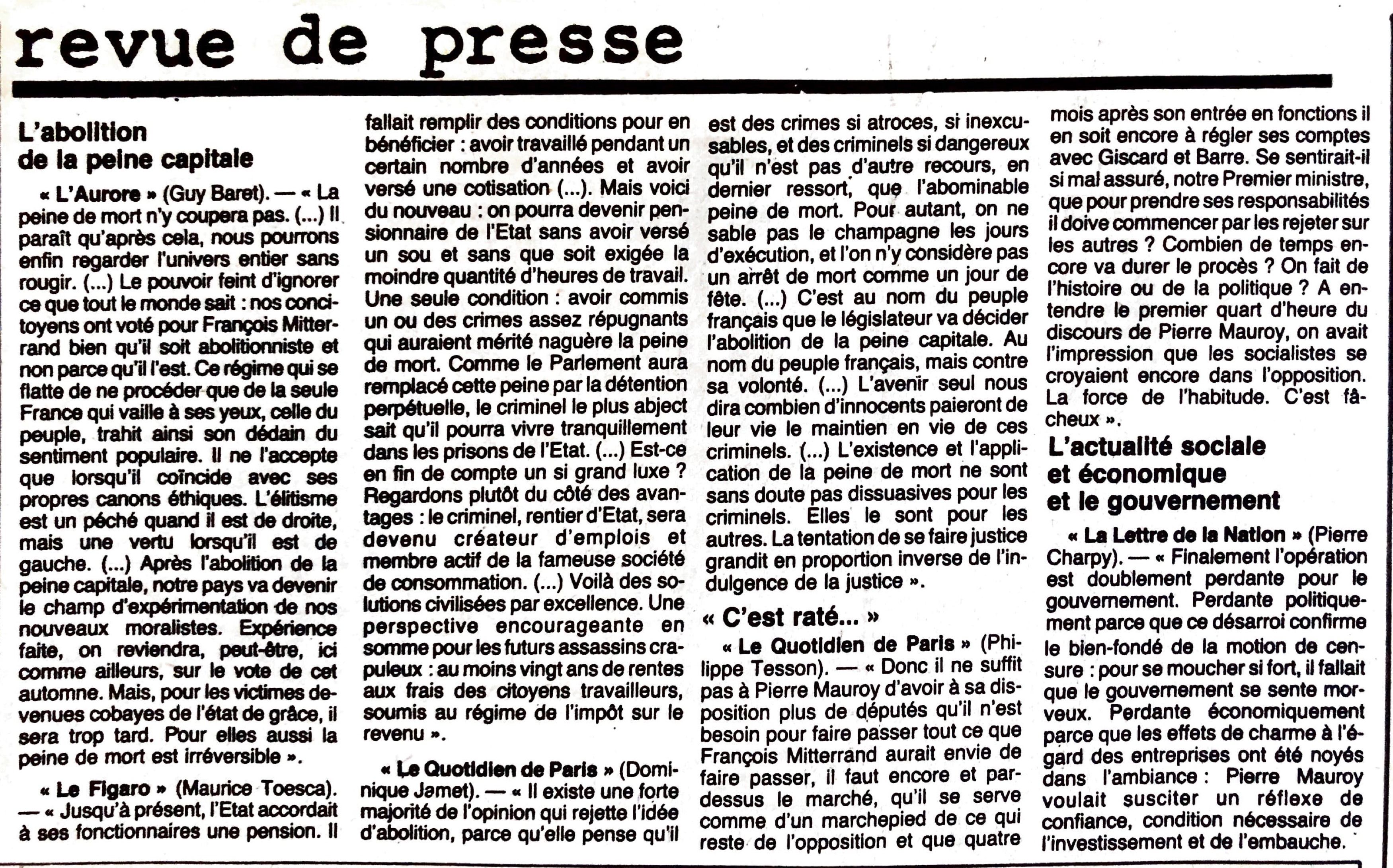

Une revue de presse tirée du Courrier de Saône-et-Loire, au lendemain du discours de Robert Badinter devant l'Assemblée nationale le 17 septembre 1981. Archives Le Courrier de Saône-et-Loire

Une revue de presse tirée du Courrier de Saône-et-Loire, au lendemain du discours de Robert Badinter devant l'Assemblée nationale le 17 septembre 1981. Archives Le Courrier de Saône-et-Loire

Le 17 septembre 1981, huit mois après les condamnations à mort de Bruno Albert et Paul Laplace, Robert Badinter le bon dégaine. Devant l'Assemblée nationale, il donne un discours vibrant en faveur de l'abolition de la peine de mort, qui restera dans les annales de l'histoire. "J'ai l'honneur de demander l'abolition de la peine de mort en France". Les opposants sont figés sur place.

Des extraits de son discours en vidéo :

Extraits du discours de Robert Badinter devant l'Assemblée nationale le 17 septembre 1981.

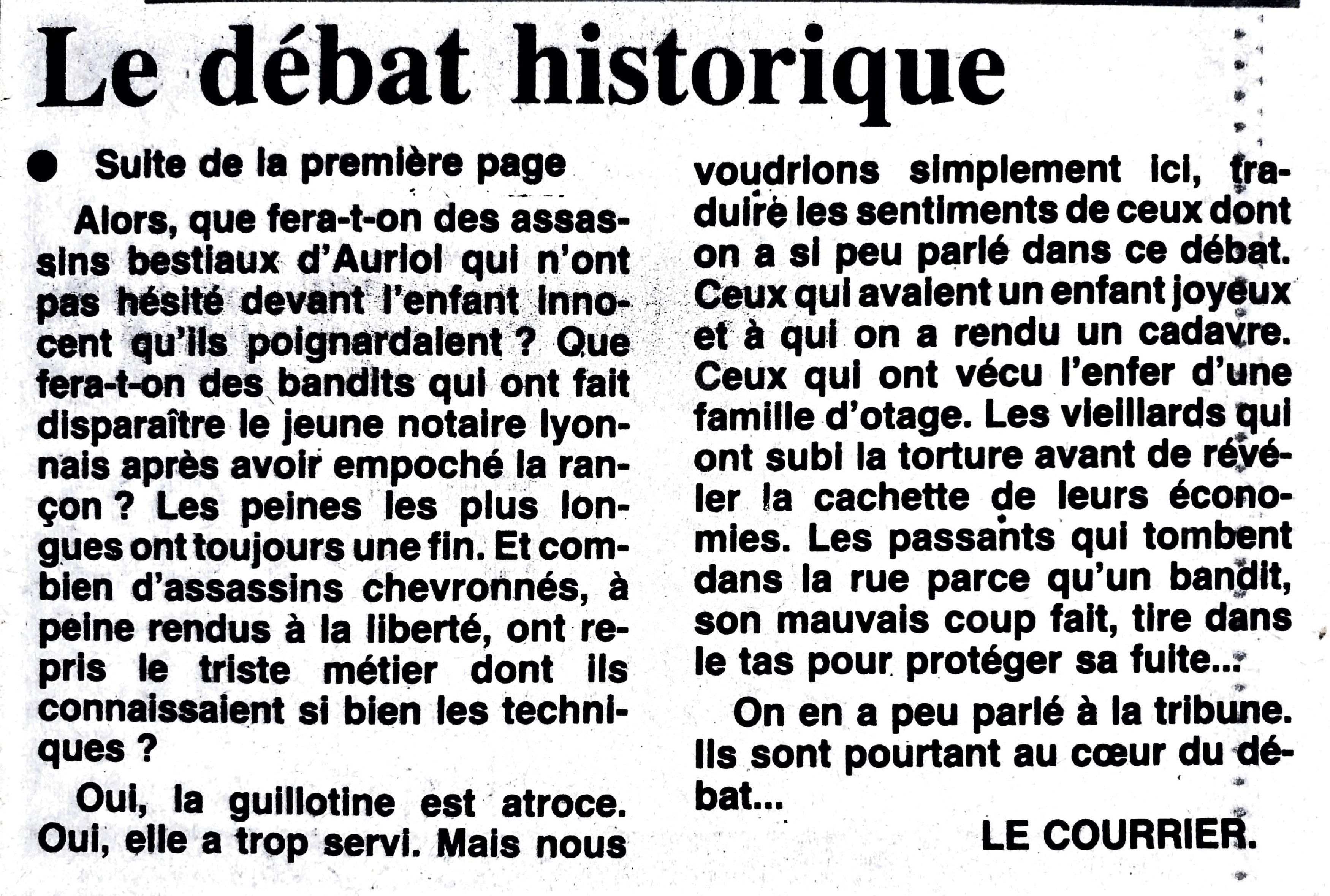

Le Courrier de Saône-et-Loire qualifie le débat comme "historique", mais aussi "sans surprise". "On sait que la majorité parlementaire est acquise à l'abolition et même si quelques députés socialistes souhaitaient la liberté de vote, le résultat du scrutin qui aura lieu aujourd'hui sera sans surprise", écrit le quotidien saône-et-loirien. Le projet de loi est adopté par 363 voix contre 117 par les députés.

Un débat qui interroge aussi Le Courrier sur la légitimité de cette décision d'abolir la peine de mort, il souligne que l'opinion publique n'y est pas majoritairement favorable : "Les orateurs n'ont guère évoqué les sondages, mais le Garde des Sceaux a dû réfuter longuement et à plusieurs reprises la procédure du référendum que nombre de ses opposants lui demandaient d'utiliser, y compris par une réforme constitutionnelle, pour que les Français se prononcent eux-mêmes". Le journal s'emporte même dans un éditorial (photos ci-dessous), se demandant comment la société allait se passer de la peine de mort, s'inquiétant de la sécurité des citoyens sans cet instrument dissuasif qu'est la guillotine :

Une du Courrier de Saône-et-Loire des 19 et 20 septembre 1981. Archives Le Courrier de Saône-et-Loire

Une du Courrier de Saône-et-Loire des 19 et 20 septembre 1981. Archives Le Courrier de Saône-et-Loire

En 1838, le célèbre poète mâconnais Alphonse de Lamartine prenait déjà position contre la peine de mort

Le portrait d’Alphonse de Lamartine, en 1831, deux ans avant son entrée dans la vie politique. Portrait de François GÉRARD

Le portrait d’Alphonse de Lamartine, en 1831, deux ans avant son entrée dans la vie politique. Portrait de François GÉRARD

Le 17 mars 1838, devant la chambre des députés, Alphonse de Lamartine, député de Saône-et-Loire et célèbre poète, donne un discours contre la peine de mort qui restera également dans les mémoires. "L’abolition de la mort que nous vous demandons sera la préservation la plus puissante que vous puissiez procurer à la société contre l’homicide", prône-t-il, entre autres. Le Mâconnais, qui s'est aussi fait remarquer pour sa prise de position en faveur de l'abolition de l'esclavage, est même l'un des plus fougueux défenseur de celle de la peine de mort. "Son discours, somptueux mélange de prouesse stylistique, d’argumentation historique et d’engagement politique, n’aura pas les conséquences escomptées", souligne néanmoins L'Humanité.

>> Lire aussi notre grand format : Alphonse de Lamartine, le politique des méditations poétiques

Les 28 et 29 septembre, c'est au tour du Sénat de se pencher sur ce projet de loi. Le 30, tout est réglé : "Le vote, acquis d'avance à la Chambre des députés où la gauche dispose, et de très loin, de la majorité absolue, n'a en fait guère posé plus de problèmes au Sénat, où les partisans d'un recours au référendum pour régler le problème de la peine capitale ont déposé les armes", écrit Le Courrier dans son édition du 1er octobre. L'épilogue touche à sa fin.

Nous sommes le 9 octobre 1981, l'abolition de la peine de mort est définitivement promulguée. Paul Laplace est mort de maladie deux mois plus tôt, Bruno Albert, lui, se voit de facto gracié. Il échappe à la guillotine mais pas à la prison, écopant d'une peine de quinze ans de réclusion criminelle.

Ainsi le bon a eu la peau de la brute. Le condamné lui doit la vie, bien qu'il doive rester les mains liées. "Justice est faite."